e-LOUPEの旬ネタコラム

- 新築戸建て

ホームインスペクションは新築でも必要!メリットやタイミングをご紹介

WRITER

岩井 数行

二級建築士 e-LOUPEインスペクター

こんにちは。e-LOUPEの岩井です。

今回は「新築のホームインスペクション」というテーマでお話ししていきます。

もともとホームインスペクションは中古住宅の流通を目的として普及が進められてきたものの、最近では新築のご依頼も急激に増えてきています。

しかし新築住宅でホームインスペクションするメリットを考えると、この現象はある意味で当然の結果なのかもしれません。

目次

新築でもホームインスペクションが必要な理由

建築時の検査では品質保証できない

新築ホームインスペクションについてよく聞くのが「家を建てる時に検査をしているんだから改まってホームインスペクションする必要があるの?」という声です。

たしかに新築住宅は建築の際、中間検査、完了検査を行う(自治体もしくは指定確認検査機関にて)ことが法律で義務付けられています。

ただしその検査内容は非常に限定的で、図面通りに建築されているかを目視可能な範囲で確かめる程度のものです。

建築時の検査は「品質を目的とした検査」とは言えません。

ホームインスペクションのような建物の不備などを細かくチェックする検査とはまったく性質が異なるのです。

新築でも「不備がない保証」はない

新築住宅の売主は引き渡し後10年間、その建物の瑕疵について必ず保証する決まりがあります(瑕疵担保責任)。

そのため「万が一不具合があっても安心」と思われがちですが、実は落とし穴があります。

瑕疵担保責任は「不備が無い事の証明」ではありませんし、具体的にどのような責任を負うのか具体的に定められているわけではありません。

ずさんな売主の場合はきちんとしたサポートが得られない可能性もあるのです。

高価格な建物ほどリスクが増す場合も

住宅によくあるイメージで「○○ホームは一流だから大丈夫」「注文住宅だから大丈夫」というものがあり、仲介業者もよくこの切り口で説明を行います。

たしかに価格帯の高いメーカーは安いメーカーよりも不備が少ない傾向はあるものの、実は不備のリスクが増す場合もあるのです。

たとえば特殊な設計や珍しい設計を採り入れている建物では、どうしても不備が生じやすくなる傾向にあります。

私自身の経験の上でも、費用の高い安いに関係なく大半の物件で何かしらの不備は存在しています。

目の前の建物を確かめないことには、指摘事項がないとは言い切れないのです。

新築ホームインスペクションのメリット

自分では見られない場所までプロがチェック!

建物のチェックをするにもどこを見れば良いのかわからず、指摘できるのはせいぜい壁や床の傷程度・・・という方がほとんどです。

ましてや床下や小屋裏、屋根ともなると特別な知識や経験を持っていないと自分で調査するのは現実的とは言えません。

そういった場所ほど何かしらの不具合が潜んでいるもので、新築も決して例外ではありません。

- 雨水のシミ

- 屋根の割れ

- ビスのつけ忘れ

- 床下の水漏れ

・・・などなど、さまざまな不具合を見てきました。

ホームインスペクションを通してプロの手による確認を隅々までしておくことで、気持ちよく引き渡しを受けられます。

施工店・仲介業者の対応に変化が

建築では、「打合せの質問に対してほったらかし」「その場しのぎで適当に扱われた」「施工の仕様と異なっていた」など、さまざまなトラブルが起こります。

その原因の多くは「対応の悪さ」に集約されると思います。

最初は些細なことでも、それらが積み重なって不信感を覚えるケースが珍しくありません。

ホームインスペクションにはそういった態度に変化をうながすことが期待できます。

建築するのは人ですから、後にチェックが入ると知れば、気を引き締めて作業してくれるでしょう。

建築前や建築中に「完成時にホームインスペクションを入れる」と施工店や不動産会社に伝えれば、現場監督も心配でこまめに施工状況を確認するようになると思います。

完成後に不具合を見つけるよりも、できれば施工自体を丁寧にしっかりと行ってもらうのがなによりですから、事前に伝えておくのは重要です。

検査の待ち時間もメリットに

ホームインスペクションはじっくり3,4時間ほどの時間をかけての検査です。

一見拘束時間が長くなってしまうと感じるかもしれませんが、実は「時間がかかる」も買主にとって大きなメリットとなり得ます。

本来内覧会には”建物に問題がないかの最終検査”という意味合いがあります。

しかし実際は形式的なやり取りだけで終わってしまい、物件をしっかり確認できる時間はそれほど多くありません。

もしホームインスペクションを実施するとなると、売主との一通りのやり取りが終わってからも、ホームインスペクターの検査完了までに1〜2時間ほどの余裕が生まれます。

この時間を活用すれば、

- 施工店や仲介業者に不明点を確認する

- 部屋の寸法を実測する

- 傷や汚れを確認する

- オプション工事の説明を受ける

など、通常の内覧会ではできないようなことをじっくりと行えます。

ホームインスペクションを通して内覧会の満足度は大きく高まるに違いありません。

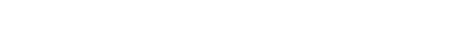

「言いにくい指摘」も建築士が代弁

誰でもダメな部分を指摘するのは気が引けるものです。

気の優しいお客様ほど「施工会社との関係を気まずくしたくない」との思いから、不具合の是正について伝えるのをためらってしまいがちです。

しかしホームインスペクションを活用すれば、自分では中々言えないようなことも建築士でもあるホームインスペクターの口から業者に伝えられます。

これまで私が指摘した不具合も、多くの業者がスピーディーに対応してくれました。

「住宅の不具合を専門家から不動産会社に伝えてもらえて助かった!」という感謝のお声も多くいただいており、やりがいを感じています。

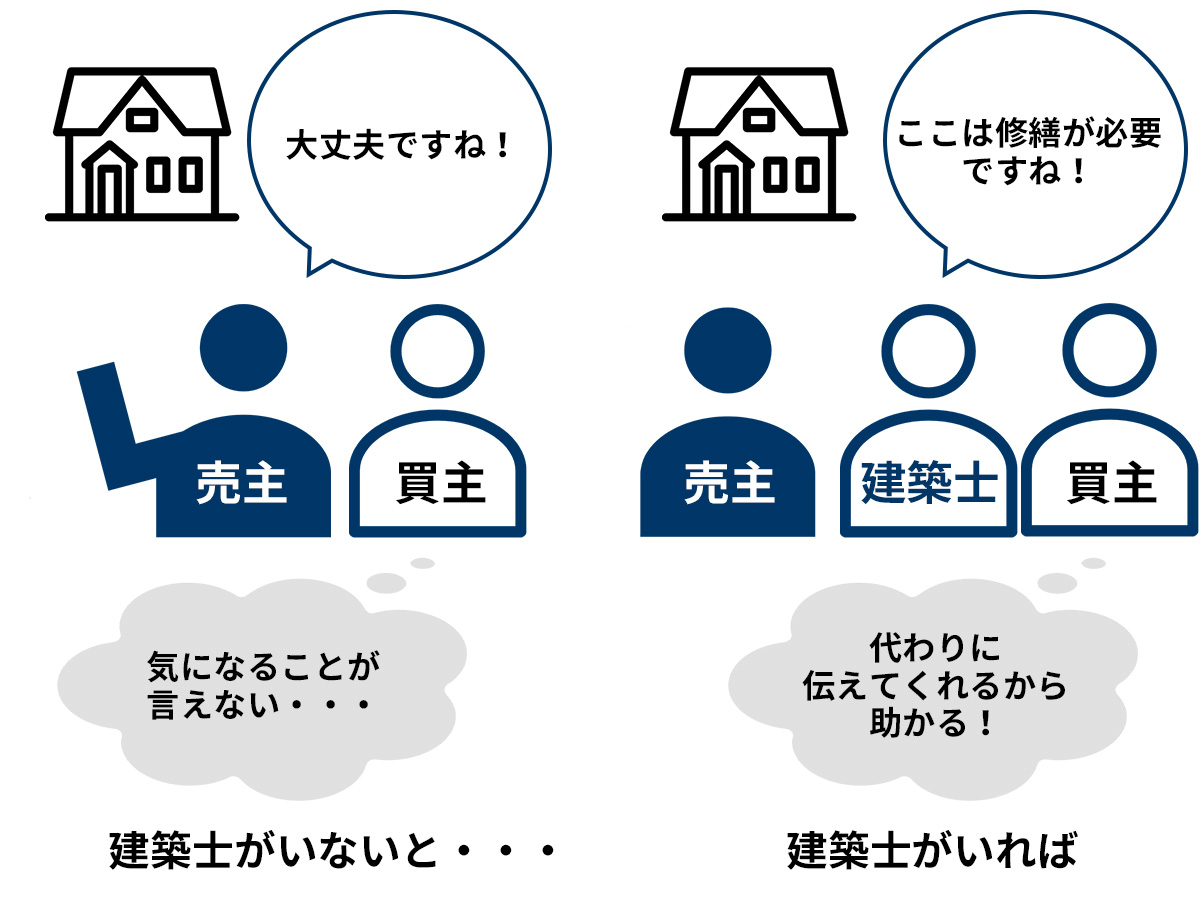

診断結果の報告書は将来の財産!

これまで日本の住宅業界では、家を売却する際に築年数だけで「価値なし」と判断されるのが当たり前でした。

しかし近年では、リフォームやホームインスペクションの結果を売却の際に考慮する流れが生まれてきています。

ホームインスペクションを実施した物件において、近隣の相場よりも高く売却できたという実例も出ているようです。

やはり買主にすれば住宅の検査履歴の存在は購入の大きな安心材料になるでしょうから、その価値の表れなのかもしれません。

番外編:新築祝いのギフトとしても

ホームインスペクションを新築祝いのプレゼントに活用する方がいらっしゃいます。

印象的だったのは、会社の社長さんが社員さんの新築祝いに活用されたケースです。

私も知った時には、気持ちがほっこりしました。

きっとお家の10年目や20年目の節目で診断報告書を活用するたび、よい思い出として感謝されると思います。

新築ホームインスペクションでわかる指摘事項

外回り

外回りの調査では

- 窓と外壁との接合部に剥がれや割れ

- バルコニーの防水層に剥がれや割れ

- 屋根スレートの塗装に剥がれ

- 基礎配筋の図面との整合性

などの項目を確認します。調査には打診棒や高所カメラ、鉄筋探査器といった機材を使います。

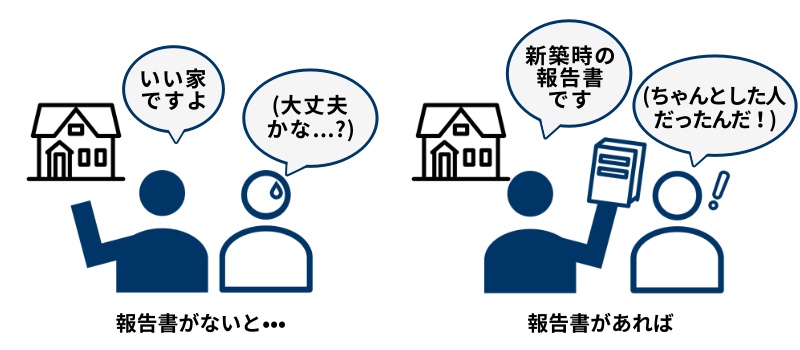

室内

室内の調査では

- 各部屋の傾斜

- 照明や換気扇などの設備

- 排水管からの水漏れ

- 浴室の換気ダクト

などの確認をします。

傾斜の測定はレーザーレベルや水平器を用いてすべての部屋で行われます。

床下

床下は外から見えない場所であり、多くの不具合が潜んでいます。

床下の調査では

- 木材にカビや腐朽

- シロアリの被害

- 配管からの水漏れ

- 断熱材の欠落

などを確認します。

床下の調査には調査会社やどのオプションを選んだかによって点検口から床下をのぞくだけの調査の場合と、床下に直接進入しての全面調査の場合とがあります。

調査結果の信頼性を向上させるには床下に直接進入しての全面調査がオススメです。

小屋裏

小屋裏の調査では

- シミや漏水跡

- 金物部分にゆるみや錆

- 断熱材の不具合

- 木材の腐朽

などを確認します。

床下の調査と同様に、点検口からのぞくだけの場合と小屋裏内部に直接進入しての調査を行う場合とがあります。

やはりオススメは内部に直接進入しての全面調査です。

ずさんなインスペクション業者を選ばないコツ

ホームインスペクター自体は建築士の資格がなくとも住宅調査を行える職業であることから、「建築士保有」といった強調はよく行われます。

せっかくならば建築士資格を保有したプロに見てほしいですよね。

しかしたとえ建築士であっても、すべての人がホームインスペクションに精通しているわけではありません

検査内容も多岐にわたることから、知識や経験が非常に重要です。

経験・知識の豊富な建築士が在籍しているか、見分けるポイントをお伝えします。

検査技術向上のための施設を保有しているか

ホームインスペクションは2018年に義務化されたばかりなこともあり、検査内容や検査道具もまだまだ精度を高める段階にあるサービスです。

技術力の向上を図る姿勢があれば検査の内容も期待できますから、そのための施設の保有は重要な基準になります。

ホームインスペクター(診断士)は正社員か

何件も調査をしていると、不動産業者さんから時折「先日のホームインスペクターは早く帰ってしまった」「同じ会社でも来る人によって当たりハズレがある」といった話を聞くことがあります。

たとえ検査に不備はなかったとしても、検査後の説明や会話のやり取りなどでお客様や不動産業者さんの満足を得られなかったのだと思います。

お客様とのコミュニケーションを大切にするかどうかの違いは、正社員か斡旋かという立場の違いも少なからず影響しているのかもしれません。

あまり知られていませんが、ホームインスペクターにも正社員と斡旋の雇用形態があります。

1棟あたりで報酬が決まっている斡旋に対し、正社員は固定給なこともあり目の前のお客様に落ち着いて向き合える傾向があるのも事実です。

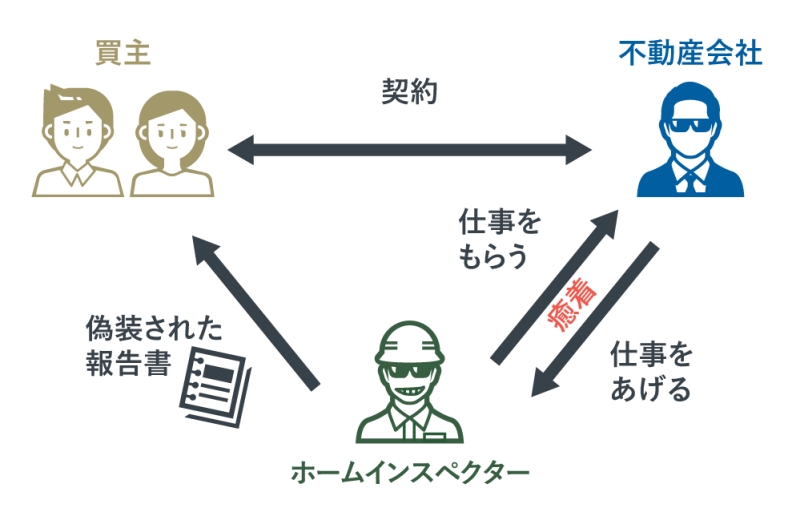

第3者としての透明性があるか

ホームインスペクションは、新築住宅の買主と不動産業者の中立な立場で行うことに意味があります。

ホームインスペクターの中立性が崩れるようであれば、調査そのものの信頼性が大きく揺らぎかねません。

しかし実際には不動産会社と検査業者の癒着は少なからず存在するようです。

私自身も仲介業者から「検査結果のこの部分は黙っていてもらえないか」と指摘事項を都合よく変えるように言われた経験があります。

そういった提案は当然お断りしていますが、不動産会社と提携している検査会社の場合そうはならないかもしれません。

少し面倒であっても、ご自身が納得できる検査会社を見つけ、第三者の立場でしっかりと調査してもらうことをお勧めします。

新築ホームインスペクションの注意点

不動産会社に調査を断られるケースも!?

いまだに、ホームインスペクションを入れることに対して何かしらの理由をつけて断ってくる不動産業者がいます。

「インスペクションの話を不動産業者へ伝えたら、『完了検査や瑕疵保険の検査が実施されているので大丈夫です!』『お金が無駄ですよ!』と半ば断られた」という話を時々耳にします。

「不具合が見つかったとしても対応はしませんよ」と相談段階から言い切られて拒否反応を示されるケースもあるようです。

住む前からそんな反応の業者でしたら住んでからの対応も期待できませんので、家の購入についてもいったん冷静に考え直すことも必要だと思います。

2018年に義務化された当初は多くの不動産業者がホームインスペクションへの理解が乏しく、検査しているとあからさまにイヤな顔をされました。

しかし最近はホームインスペクションが業界でも浸透してきたこともあり、協力的な不動産業者さんがほとんどです。

相性のいい服装選び

内覧会では建物をあちこち歩き回ることになりますし、床にしゃがんだり棚の上をのぞき込んだりといった動作も想定されます。

汚れてもいいものや動きやすい服装がオススメです。

冷暖房機器が設置されていない可能性も考慮して、季節によっては暑さ寒さ対策もしておきましょう。

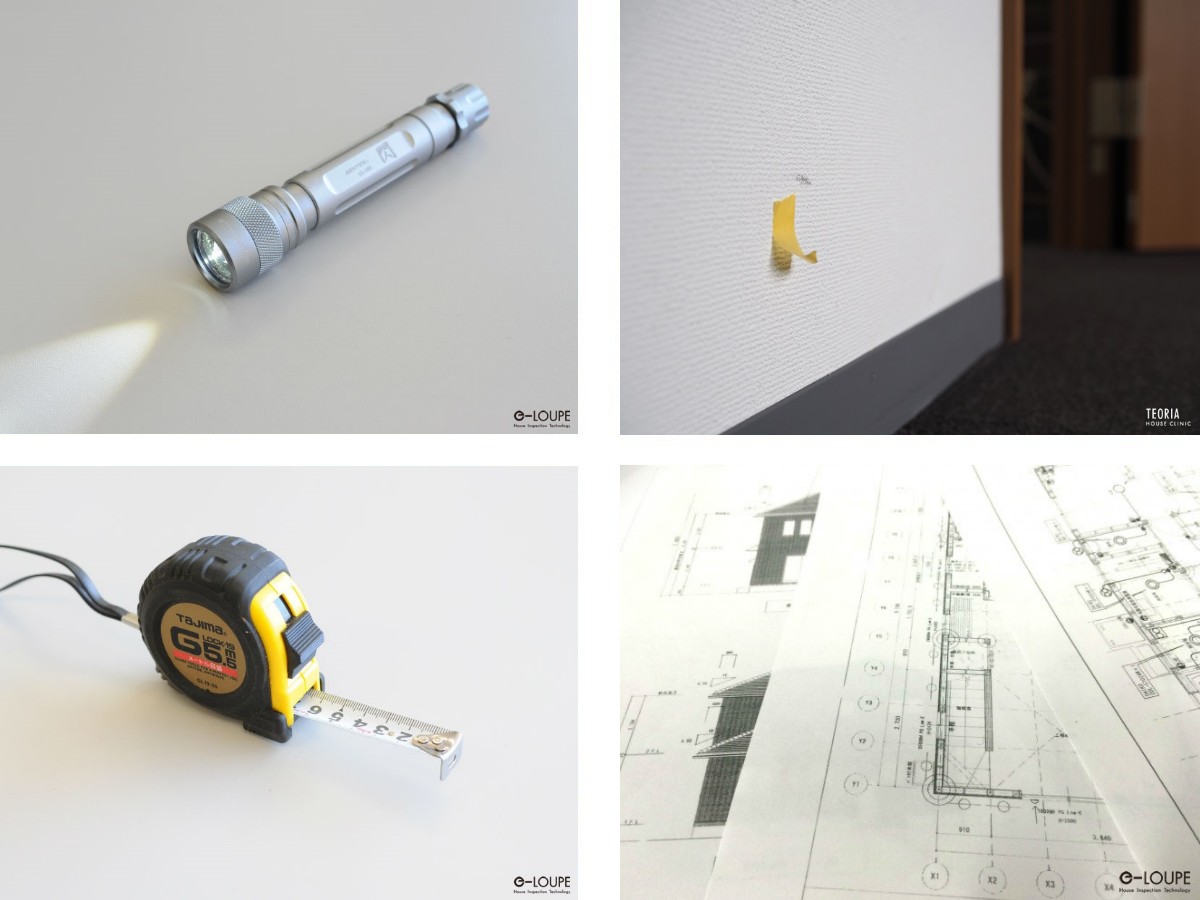

あると便利な持ち物

新築の物件では浴室などをのぞいて照明が設置されていません。

暗い場所もありますので、傷や部屋の状況を確認したり写真の記録を残すためのライトやスマートフォンを用意しましょう。

その他には傷や汚れの目印となる付箋や部屋の大きさを測るメジャー、それらの結果をメモする図面があると役立ちます。

施工店が用意してくれている場合もありますが、念のため自分たちでも用意しておくと安心です。

小さなお子様の対策

お子様と一緒に新築ホームインスペクションにご参加される場合、年齢によって工夫をした方がいいでしょう。

インスペクションの時点では床のクリーニングが終わっていない場合もあり、まだ小さいお子さんがいらっしゃるのならレジャーシートのような敷物があれば座ったりしても安心です。

スリッパも大抵の場合は大人サイズしか用意されていませんので、お子様用のものも用意しておきましょう。

幼稚園から小学生位の子どもだと、新しい綺麗な家で大はしゃぎして転倒したり物を壊してしまうことも考えられます。

おもちゃやゲーム機など、お子様が飽きない工夫をするのもオススメです。

さいごに

今回は新築のホームインスペクションについて詳しくお話ししてきました。(ホームインスペクション全般についてはこちらのページでも解説しています)

やはり住宅購入は一生に一度のことで、新築住宅であればなおさら後悔はしたくないというのが心情だと思います。

私自身がホームインスペクターを目指したのは、不動産業者とお客様の情報格差を埋めて、後悔のない住宅購入をしてもらいたいという理由からです。

今回ご紹介した情報をぜひお役立てていただければと思います。

最後までお読みくださりありがとうございました。

e-LOUPEトップページへ

e-LOUPEの診断内容

過去の診断事例集

e-LOUPEの診断料金

e-LOUPEお問い合わせフォームへ

「見えないところへの徹底した追求」がe-LOUPEの基本方針です。