e-LOUPEの旬ネタコラム

- 中古戸建て

こんな時はホームインスペクションをやり直すべき!”再調査”判断のコツ

WRITER

岩井 数行

二級建築士 e-LOUPEインスペクター

こんにちは。e-LOUPEの岩井です。

「売主から『ホームインスペクションならもうやったけど問題なかったから大丈夫だよ』と言われたのですが少し不安です。再調査はした方がいいですか?」

今回はこのような疑問にお答えします。

再調査をすべきかどうかを決める「3つの要素」

ホームインスペクションの再調査を検討する時は、前回調査について

- 調査内容

- 調査範囲

- 報告内容

の3点が安心できるものかどうかを判断基準にすればいいと思います。

①調査内容

- しっかりと信頼のできる調べ方をしたのか

- これからお願いしようとするところは、今よりも高い精度が見込めるのか

を調べてみましょう。

一概にホームインスペクションをしたといっても、「調査内容」によってそのホームインスペクション自体の精度や信頼性は大きく異なります。

具体的に傾斜の調査で考えると、調査にはレーザーレベルと水平器のどちらを用いたのか、併用はしたのか、調査は一部屋だけなのか、すべての空間で行うのか、といった要素で調査結果は変わることがあります。

まずは前回実施をしたホームインスペクションの報告書に目を通してみましょう。

②調査範囲

現在のインスペクションは「どこまで」診た上での調査結果なのかを確認し、調査範囲に不安を覚えるようであれば再調査を検討しましょう。

ホームインスペクションは設備などの調査や特別な作業が必要な点検は原則として範囲外となっています。

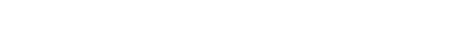

そのため、小屋裏や床下といった箇所は基本調査では点検口からの目視可能な範囲にとどまり、より詳細な調査はオプションである場合が多いです。

しかしやはり調査範囲が狭ければ狭いほど、調査の精度も下がってしまいます。

実際に起きた事例として、売り主側がインスペクションを実施し「問題無し」と判断された後、買い主が改めてインスペクションを別の調査会社で実施したところ、小屋裏の進入調査で雨漏れを発見した、というものがありました。

調査範囲はどこまでだったのかは備考として書かれているはずですので、まずはそれを確認しましょう。

③報告書の書式

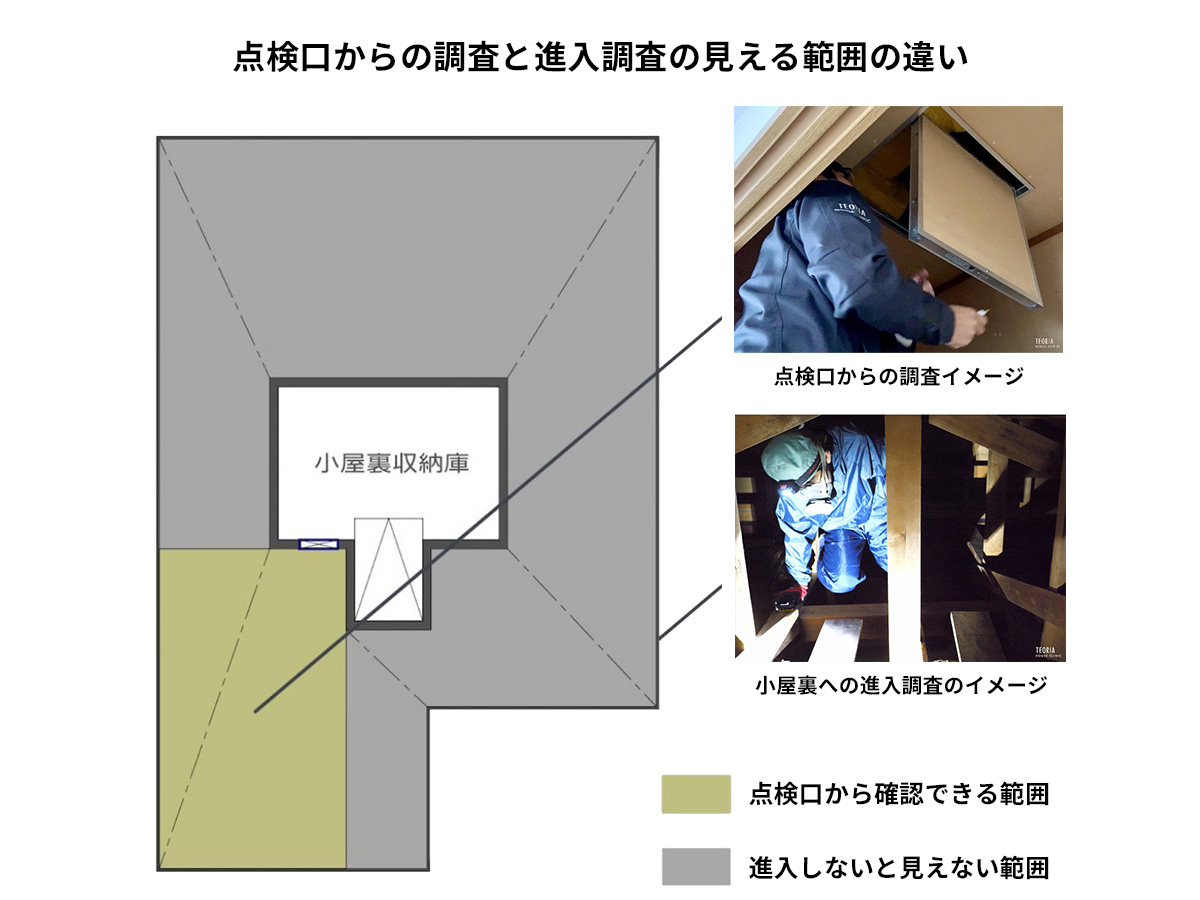

しっかり記録した報告書を作ろうとすると、総枚数は3、40ページ、添付写真は6、70枚を超えることになる

もし報告書をみた時に「内容が薄くて安心できない・・・」と思った時は再調査を検討する余地があります。

たとえば中古住宅を売買する際の「建物状況調査」の報告書は基本的にはチェックリストによる報告となっており、不備があった状況や位置の詳細な内容が読み取りにくい書式となっています。

もちろん分かりやすい部分もありますが、中古住宅のようなある程度不具合の発生を事前に想定しておく必要のある建物の報告書としては、少し心もとないなと感じてしまうかも知れません。

多くのホームインスペクション業者はそれぞれ独自の書式による報告書を作成しています(有料オプションの場合もあります)。

「どんな報告書を作ってくれますか?」と気になったインスペクション業者に相談してみるといいでしょう。

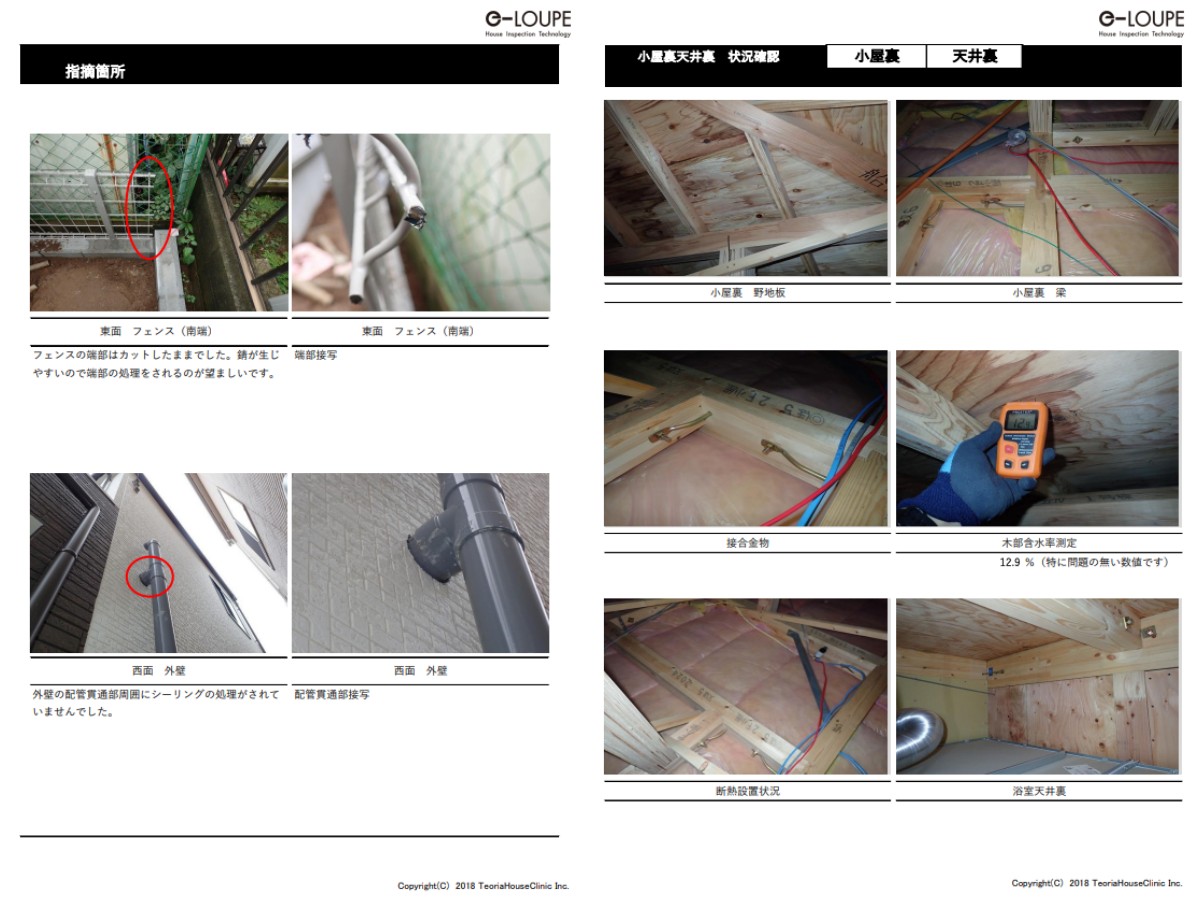

インスペクション業者の「第三者性」も要確認

主に売主が不動産会社の場合、事前に調査したのが関連会社の調査員だったという事もあります。

仮に資格や能力に問題なくともそのような立場の者が、しっかりと調査をして正確な報告が出来るのかというと少し不安が残ります。

以前に調査した調査員が該当していた場合、再調査を実施することで精神面でもより安心を得られるのではないかと思います。

さいごに

今回はホームインスペクションの再調査をすべきかどうか迷った際に判断の基準にすべきポイントについてお話ししてきました。(ホームインスペクション全体のイメージについてはこちらのページで解説しています)

ホームインスペクションの再調査は

- 報告書の内容が薄くて不安に感じた

- 売り主側の調査だけでは不安

- 報告されていない不備を見つけた

といった場合に考えるのではないかと思います。

もし自分だけで考えるのがが難しいようであれば、今思っていることをインスペクション業者にそのまま投げかけてみてもいいでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

「見えないところへの徹底した追求」がe-LOUPEの基本方針です。